Mengenang Abdul Hadi W.M.: DNA Sastra Bangsa Indonesia Tertelusur dari Barus

Sastrawan/ilmuwan

Abdul Hadi W.M. (Wiji Muthari) kini telah tiada. Berita duka atas meninggalnya Peneroka

DNA Sastra Bangsa Indonesia ini beredar pada Jumat pagi, 19 Januari 2024. Duka

cita sangat mendalam dengan teriring doa semoga karya/ilmu beliau ditakar

menjadi amal salehnya.

Semasa

hidup (di dunia akademis), Abdul Hadi berhasil menelusuri jejak sastra pembawa

bibit-bibit bahasa Indonesia. Bahasa persatuan bangsa ini ditemukan berjejak di

Barus. Ini merupakan sebuah kenangan—sekaligus harapan—yang amat mulia dari keseriusan

hasil kajian Abdul Hadi dalam kebersamaannya dengan ilmuwan/sastrawan yang lain.

Temuan Kosakata Serapan: Asing dan Daerah

Temuan

Abdul Hadi di bidang ilmu kebahasaan/kesastraan sangatlah bermakna untuk

mengungkap informasi dasar sifat hidup berkeindonesiaan atau apa yang—oleh Kementerian

PPN/Bappenas melalui paparan Didik Darmanto pada 22 November 2023—disebut sebagai

DNA sastra bangsa Indonesia. Pada

kesempatan diskusi perencanaan pembangunan nasional itu, paparan Direktur Agama,

Pendidikan, dan Kebudayaan tersebut menggambarkan arah pembangunan bahasa dalam

kebijakan Rancangan Teknokratik RPJMN 2025—2029.

Sebelumnya,

pada 21 Mei 2023, arah kebijakan pembangunan bahasa—secara khusus

untuk program pengembangan dan pembinaan bahasa pada 2024—juga telah dipaparkan

oleh Amich Alhumami (Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan

Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas). Dalam paparan itu, substansi keluhuran

bahasa Indonesia beserta unsur sastra dan budayanya dimuat sangat lengkap dari urutan

pertama dengan menunjukkan keunggulan tokoh Hamzah Fansuri—sastrawan/budayawan

Melayu Barus (peradaban abad ke-16 M)—yang dijadikan objek penerokaan akademis

oleh Abdul Hadi.

Memang

tidak sendirian, Abdul Hadi meneroka DNA sastra bangsa Indonesia yang bergerak di

Negeri Melayu Barus. Pada 18—21 Desember 2002, beliau bergabung dengan Balai

Bahasa Medan (sekarang Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara) sebagai pemakalah kunci

dalam kegiatan Seminar Internasional

Tapak Sufi Hamzah Al-Fansuri yang diadakan di Kota Sibolga: tak jauh dari episentrum peradaban Nusantara di Barus. Dalam

pandangan anggota panitia kegiatan (Wawan Prihartono, 24 Januari 2024 dalam

komunikasi pribadi), seminar itu dilakukan karena tonggak kepeloporan sastra

Indonesia jarang disebut oleh tokoh sastra di dalam negeri sendiri.

Sementara

itu, Hamzah Fansuri justru lebih populer di luar Indonesia. Kemasyhuran sastrawan

Barus ini dipelajari sangat serius oleh Abdul Hadi, antara lain, dengan merujuk

kajian terdahulu De Geschriften van

Hamzah Pansoeri dari Johann Doorenbos (terbit di Leiden, 1933). Karya tulis

M. Naquib Al-Attas (disertasi di Universitas Oxford, Inggris, 1968) dengan

tajuk The Mysticism of Hamzah Fansuri

(terbit di Kuala Lumpur, 1970) juga merupakan sumber rujukan utama, selain

rujukan dari karya G.W.J. Drewes dan I.F. Brakel (1986) dengan judul Poems of Hamzah Fansuri (Hadi, 2020: 5).

Masih

banyak akademisi lain yang turut serta menelusuri pergerakan DNA sastra bangsa

Indonesia di Negeri Melayu Barus. Sejumlah pakar dari tiga negara—Indonesia,

Malaysia, dan Thailand—hadir menyajikan makalahnya masing-masing dalam seminar tersebut.

Termasuk dalam daftar pemakalah seminar internasional pada 2002 itu ialah Abdul

Razak Zaidan: seorang sarjana sastra dari Pusat Bahasa atau—sekarang—Badan Bahasa,

Kemendikbudristek, RI. Sebagaimana tertulis

dalam pengantar buku laporan seminar yang disusun oleh Shafwan Hadi Umry dkk. (2003),

Hamzah Fansuri disebut sebagai “peletak dasar sastra modern Indonesia”.

Lalu,

apa hubungan pendasarannya dengan perkembangan bahasa (dan sastra) Indonesia

terkini? Ternyata, sejak awal—ketika masih mengalami pembibitan (terhitung hingga abad

ke-16 M)—bahasa Indonesia diketahui sifat dasarnya dalam hal menyerap kosakata bahasa

asing. Pengetahuan empiris inilah yang tampak amat berharga disumbangkan oleh

Abdul Hadi (2002) dari kajian hermeneutiknya atas syair Hamzah Fansuri. Dari

penyair Barus ini—dalam perspektif kebahasaan—ditemukan tidak kurang 1.200 kata Arab dan Persia.

Kata yang mengalir indah sebagai gerakan sukma Hamzah Fansuri diserap sebagiannya

dari kandungan ayat dan peristilahan dalam Al-Qur’an (baca Hadi, 2020: 445—447).

Dari

pengalaman empiris Abdul Hadi, diketahui pula hakikat bahwa bahasa

Indonesia—sekali lagi, masih pada tahap pembibitan (jauh sebelum bahasa

persatuan ini berhasil dibentuk pada abad ke-20)—juga bersifat menyerap

kosakata bahasa daerah. Dalam buku terbitan PT Kompas Media Nusantara pada 2020 tersebut, secara khusus (baca halaman 466—468), Abdul Hadi membuat senarai kosakata

serapan daerah yang dimanfaatkan oleh Hamzah Fansuri, yaitu serapan dari bahasa

Melayu dan Jawa (seperti kata payu ‘laku;

laris’). Pemanfaatan kosakata serapan, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing,

ditemukan dalam syair Syekh Barus seperti ini.

Hamzah Fansuri

di Negeri Melayu

Tempatnya

kapur di dalam kayu

Asalnya

manikam dimanakan layu

Dengan

ilmu dunia dimanakan payu

(Ikat-ikatan

XV dalam Abdul Hadi, 2003; 2020: 409)

Hamzah

miskin orang ‘uryani

Seperti

Ismail jadi qurbani

Bukannya

‘Ajami lagi ‘Arabi

Nentiasa

wasil dengan Yang Baqi

(Ikat-ikatan

XIX dalam Abdul Hadi, 2003; 2020: 417)

Penyair

Barus tersebut diketahui memang sangat piawai memanfaatkan kosakata serapan

sebagai tamsil atau citraan simbolik dari alam dunia di sekitar kehidupan dan

kisah dari Al-Qur’an (dalam hal contoh di atas kisah Nabi Ismail a.s.).

Keindahan kata dalam syair sufistik berpola AAAA itu menggambarkan luasnya pengembaraan

dan pengalaman transendental sang sufi. Dalam hal ini, Abdul Hadi (2003; 2020) menegaskan

bahwa Hamzah Fansuri sangat akrab dengan lingkungan kota kelahirannya di Barus dalam

kekhasan sosial masyarakatnya.

Pada

masa gerakan sastra sufi Hamzah Fansuri—sebut saja di sini sebagai gelombang

awal dalam pergerakan DNA sastra bangsa Indonesia—Barus masih merupakan

pelabuhan yang ramai dikunjungi kapal asing. Di kawasan Kota Barus, telah berlangsung

perdagangan kamper atau kapur barus selama berabad-abad; ribuan tahun silam, seturut

dengan kajian antropologi bahkan sejak era Nabi Musa a.s. (Tumanggor, 2017; 2019).

Begitu pentingnya barang perniagaan tersebut sehingga kosakata khas dari

Indonesia ini, yakni kafura ditemukan

terserap ke dalam Al-Qur’an (baca Surah Al-Insan: 5).

Gelombang Sastra Sufi setelah Hamzah Fansuri

Terbentuklah

gelombang baru setelah gerakan sastra sufi Hamzah Fansuri di Barus. Gelombang

baru dimaksud mulai terbentuk pada permulaan abad ke-17 ketika peranan Barus

sebagai pelabuhan dagang internasional mulai merosot. Abdul Hadi mencatat kemerosotan

Barus tersebut berkelindan dengan munculnya Kerajaan Aceh Darussalam melalui

pembangunan pelabuhan di pantai barat Sumatra yang berhadapan dengan Selat

Malaka.

Berdasarkan

kajian Abdul Hadi, sastra sufi Hamzah Fansuri diketahui tetap bergerak hidup

secara berkelanjutan sekurang-kurangnya tiga abad. Episentrum pergerakan DNA

sastra bangsa Indonesia memang terbukti berubah dari semula pada titik pusat

perdagangan kapur barus di pantai barat Sumatra yang berhadapan langsung dengan

Samudra Hindia (Samudra Indonesia). Kemudian,

pergerakan sastra ini berlangsung di seputar Negeri Melayu (Selat) Malaka. Di

kawasan pantai timur Sumatra inilah mulai terbentuk bahasa Indonesia.

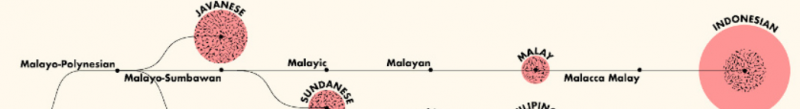

(diekstrak

pada 25/01/2024 (sekitar pukul 04.30 WIB) dari sumber https://www.visualcapitalist.com/100-most-spoken-languages/)

Gambar/peta kebahasaan di atas

merupakan ilustrasi sumber awal pada bahasa Indonesia (Indonesian) yang beberapa abad kemudian dituturkan sebagai bahasa

kesepuluh dari seratus bahasa berpenutur terbanyak sedunia (laporan Iman Ghosh,

15 Februari 2020). Sumber awal terbentuknya bahasa Indonesia tersebut

digambarkan sangat jelas pada titik kebahasaan Melayu (Selat) Malaka dengan

garis lurus dari sumber kebahasaan yang jauh lebih awal, yaitu Melayu-Polinesia

(Austronesia). Sayangnya, ilustrasi itu tidak/belum menunjukkan titik peradaban

Nusantara di Negeri Melayu Barus.

Pada

masa peradaban Melayu di seputar kawasan (Selat) Malaka tersebut, terdapat seorang

tokoh terkemuka dalam sastra sufi, yakni Raja Ali Haji bin Raja Haji Ahmad. Oleh

Kementerian PPN/Bappenas (2023), tokoh Raja Ali Haji—yang juga bereputasi dunia

internasional, antara lain, dengan mahakarya Gurindam Duabelas—dicantumkan pada urutan kedua setelah tokoh

pertama: Hamzah Fansuri. Seturut dengan arahan Kementerian PPN/Bappenas itu, gelombang

sastra sufi di kawasan pantai timur Sumatra perlu dibaca sebagai pergerakan

yang berkesinambungan dengan Melayu Barus melalui peradaban Nusantara yang

dibangun di Aceh, secara khusus melalui Syams Al-Din Pasai sebagai murid Syekh

Hamzah Fansuri (Hadi, 2020: 121).

Secara

lebih khusus, dapat disebut sangatlah penting peranan Kerajaan Aceh Darussalam

untuk memulai pembentukan bahasa persatuan ini. Dalam sejarah terbentuknya

bahasa Indonesia, kamus tertua (terbit pada 1603 di Amsterdam) disusun oleh

Frederick de Houtman selama hidup 26 bulan dalam penjara di Benteng Pidi, Aceh.

Penyusunan kamus itu merupakan perikutan dari peristiwa heroik Laksamana

Malahayati yang menewaskan Cornelis de Houtman dalam duel satu lawan satu di

atas geladak kapal pada 11 September 1599 (https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/artikel-detail/4117/keluhuran-bahasa-indonesia-dan-legasi-malahayati-di-unesco).

Hasil kajian Abdul Hadi telah menggambarkan bahwa pergerakan DNA sastra bangsa Indonesia terjadi secara bergelombang dengan membawa perikehidupan sosial-masyarakat bahasanya. Sesuai dengan teori pergerakan sosial (“social movement” dalam istilah Jamison dan Eyerman, 1980; 1991), gelombang pergerakan dimaksud dapat dibaca dalam tiga siklus sebagai tahapan pembibitan, pembentukan, dan konsolidasi pergerakan bahasa dan sastra Indonesia. Pergerakan berkeindonesiaan itu—sekarang, pada abad ke-21 M—diketahui berada pada siklus konsolidasi. Dalam hal itu, kajian Abdul Hadi dapat memberikan konfirmasi adanya siklus perikehidupan berkeindonesiaan—dari aspek kebahasaan/kesastraan—lebih dari tiga abad setelah gerakan sastra sufi Hamzah Fansuri di Barus.

Gema Sastra Sufi dari Sanusi hingga Sutardji

Karya tulis Abdul Hadi (2022) yang bertajuk “Gema Sufi dalam Sastra Indonesia: Dari Sanusi Pane Sampai Sutardji” merupakan makalah kenangan dalam kebersamaannya dengan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara, Kemendikbudristek, yang pada 20 Februari 2022 menggelar seminar nasional untuk mengusung kepahlawanan tokoh Sanusi Pane. Mafhum bahwa Sanusi bertindak sebagai tokoh penggerak atas gagasan bahasa persatuan Indonesia yang sempat macet dalam perdebatan sengit antara M. Yamin dan M. Tabrani pada 2 Mei 1926 ketika hasil Kongres Pemuda Indonesia (Pertama) dirumuskan.

Setelah terjadi peristiwa akbar Sumpah Pemuda 1928, terbentuklah angkatan sastra Pujangga Baru (1930-an) yang tentu saja merupakan bagian penting dari pergerakan DNA sastra bangsa Indonesia. Pada seminar yang digelar dalam musim pandemi Covid-19 tersebut, Abdul Hadi berbicara secara spesifik tentang Sanusi Pane sebagai tokoh teras Pujangga Baru dengan semangatnya dalam bersastra sufistik. Karya sastra Sanusi dengan kecenderungan untuk mengungkap pengalaman kerohanian guna mencari kebenaran di jalan tasawuf atau cinta Ilahi merupakan keberlanjutan tradisi sastra Indonesia dari penyair sufi Hamzah Fansuri pada abad ke-16 M.

Pada kesempatan bersama dengan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara itu, Abdul Hadi secara tegas menyatakan bahwa gema sastra sufi Hamzah Fansuri masih sangat terasa gaungnya dalam sajak Sanusi Pane yang terkenal dengan judul ”Dibawa Gelombang” (Madah Kelana 16). Sangat jelas keterikatan penulis Pujangga Baru itu dengan sistem persajakan Melayu Barus. Berikut adalah cuplikan sajak dimaksud.

Alun membawa bidukku pelahan

Dalam kesunyian

malam waktu

Tidak berpawang tidak berkawan

Entah ke mana aku tak tahu

Jauh di atas bintang kemilau

Seperti sudah berabad-abad

Dengan damai mereka meninjau Kehidupan bumi yang kecil amat

...

Pola sajak yang digunakan oleh Sanusi tersebut ialah

ABAB yang lazim terdapat dalam pantun. Namun, dalam kajian Abdul Hadi, sajak itu lebih

mirip dengan syair. Selain karena

tidak tersirat adanya sampiran dan isi atau pembayang dan maksud pada setiap

baitnya, sajak ”Dibawa Gelombang” adalah seperti syair pada umumnya juga karena

kecenderungannya untuk bercerita secara naratif dan tidak sekadar untuk melukiskan

sesuatu.

Cerita naratif yang disajikan itu serupa dengan syair sufi. Penyair sufi bercerita tentang pengalaman atau perjalanan rohani

dan keadaan jiwa pribadi

untuk mencapai persatuan mistik (unio-mystica)

dengan alam semesta, yang merupakan

keluasan tak bertepi. Dalam hal gerakan sastra ini, Abdul Hadi bersepakat

dengan Teeuw (1994) mengenai pernyataan pengutamaan individualitas

yang diawali/didahului oleh penyair Barus, Hamzah Fansuri, dalam

penciptaan karya sastra yang sangat eksplisit menyebut diri sendiri, antara

lain, dengan kata ganti persona pertama (aku).

Tidak hanya Sanusi Pane, tetapi karya Sutardji Calzoum Bachri juga bercorak sufistik untuk menggambarkan pendakian rohani ke puncak hakikat diri. Hakikat diri manusia, menurut penyair sufi, tidak dapat dipahami hanya dengan menggunakan sandaran keilmuan formal, tetapi juga perlu ditempuh melalui jalan kebenaran Ilahiah. Dalam hal ini, Abdul Hadi mengupas sajak Sutardji Calzoum Bachri yang dinilai paling menarik, yakni sajak ”Sampai”, sebagai berikut.

Rumi menari bersama

Dia

tapi kini di mana

Rumi

Hamzah jumpa Dia di

rumah

tapi kini di mana

Fansuri

Tardji menggapai Dia

di puncak

tapi kini di mana

Tardji

kami tak di mana

mana

kami mengatas

meninggi

kami dekat

...

Tentu

sangat menarik kajian Abdul Hadi yang dalam objek kajiannya juga telah

dimasukkan karya sastra sufi dari Sutardji Calzoum Bachri: pelopor angkatan

1970-an dengan julukan sebagai presiden penyair Indonesia. Kajian ilmiahnya menunjukkan

penelusuran akademis yang amat komprehensif atas DNA sastra bangsa Indonesia melalui

tinjauan hermeneutik kerohanian (tinjauan

ta’wil dalam istilah metodologis dari

Abdul Hadi, 2020: 342) untuk mengetahui sifat dasar kebahasaan dalam karya

sastra, terutama dalam karya Syekh Barus yang kaya akan gagasan “Ketuhanan Yang

Maha Esa”.

Kenangan dan Harapan dari

Barus

Kini,

sang Guru Besar. Prof. Dr. Abdul Hadi W.M. memang sudah tiada, tinggallah

kenangan. Namun, dari nama besarnya, hasil studi Abdul Hadi untuk menelusuri sifat

kehidupan bahasa (persatuan) Indonesia selama empat abad pembentukannya dalam DNA

sastra bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud Kementerian PPN/Bappenas (2023)

tidak akan lekang. Kajian Abdul Hadi, agaknya, bermanfaat ganda guna

memperjelas gambaran arah pembangunan bahasa dalam kebijakan Rancangan

Teknokratik RPJMN 2025—2029. Gambaran arah dimaksud tampak bercabang dua: masa

lalu dan masa depan berkeindonesiaan melalui bahasa dan sastra.

Pertama,

kajian Abdul Hadi sangat bermanfaat untuk mengenang masa lalu bahasa Indonesia

melalui penelusuran DNA sastra bangsa Indonesia. Seturut dengan pandangan Yudi

Latif (dalam komunikasi pribadi, 2023), setiap kenangan adalah bak arus di sungai yang mengalir dari

hulu pada masa lalu. Tanpa berkemampuan mengenang hulu masa lalu itu, manusia

Indonesia yang tak mengerti asal-usulnya ialah ibarat orang yang “memasuki

lorong sunyi kegelapan”. Alih-alih sunyi kegelapan, sepanjang lorong waktu yang telah sukses

ditembus oleh Abdul Hadi untuk meneroka DNA sastra bangsa Indonesia (sejak lima

abad yang lalu) tampak gemerlapnya asal-usul bahasa Indonesia dengan gema sastra

sufi Hamzah Fansuri dari Barus.

Manfaat kedua, yang tak kalah penting dari kekaryaan Abdul Hadi, ialah untuk menyuguhkan harapan atau impian sebagai gelombang cahaya yang memancar ke masa depan bahasa dan sastra Indonesia. Untuk itu, Yudi Latif berkata bahwa tanpa berkemampuan memimpikan masa depan, manusia Indonesia itu ibarat penjelajah limbung tak tahu pelabuhan mana yang harus dituju. Nah, sekarang—dalam kurun waktu seperempat abad dari abad ke-21 sebagai abad konsolidasi kebahasaan—bahasa Indonesia diharapkan atau diimpikan mampu melambung tinggi hingga berfungsi dalam sifat kemodernannya menjadi bahasa internasional. Dengan kenangan dari Barus, impian itu pun akan lebih mudah diraih.

“Saudaraku,

elang terbang di langit tinggi,” kata Yudi Latif (2023) sembari menyingkap keluhuran

manusia Indonesia sejati dengan sepasang sayap imajinatif: kenangan dan impian. Setinggi apa pun terbangnya, burung elang “tetap bersarang di tanah”.

Seturut dengan perkataan bijak itu, misi penginternasional bahasa (dan sastra)

Indonesia tetap berpijak pada kebijakan kebahasaan untuk

menunjukkan jati diri bangsa Indonesia (Peraturan Pemerintah RI Nomor 57

Tahun 2014: baca Pasal 31 ayat (1)).

Untuk

menunjukkan jati diri yang dasar sifatnya terbawa dalam DNA sastra bangsa

Indonesia, terdapat ungkapan “tanah air bahasa Indonesia” yang merujuk pada

bentangan wilayah kebahasaan dari Merauke (Papua) hingga Sabang (Aceh). Pada

bentangan wilayah berkeindonesiaan ini, Abdul Hadi telah menunjukkan sebuah

titik pijakan berimajinasi demi bahasa persatuan ini, yakni episentrum

peradaban Nusantara di Negeri Melayu Barus. Dari Barus pada masa silam inilah,

telah terpancar cahaya gemerlapnya sastra bangsa Indonesia, sesungguhnya.

Maryanto

Widyabasa Ahli Madya, Badan Bahasa (Penghayat Trigatra Bangun Bahasa)