Bahasa dan Negara Paripurna: Merunut Akar Pemikiran Yudi Latif

Baru-baru ini, buku Yudi Latif yang berjudul Negara Paripurna terbit dalam cetakan kesepuluh (Juli 2024).

Cetakan ini agaknya lebih berharga dengan sampul bergambar bendera Merah Putih pada

awan yang tampak bergejolak. Juga, amat berharga dua hal pada bagian awal untuk

merunut akar pemikiran Pancasila: (1) ihwal bangsa yang mendahului negara dan

(2) bahasa Indonesia yang tercipta sebagai bahasa bersama.

Bagian Prolog dalam buku Yudi Latif yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama tersebut merupakan sambutan hangat dari Franz Magnis-Suseno. Sebagai catatan awal, atas terbitnya buku bacaan dengan subjudul Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila itu, penghargaan yang sangat tinggi telah diberikan oleh tokoh agama dan budaya tersebut dengan menuliskan sambutan bertajuk “Tambang Emas bagi yang Ingin Mengerti Indonesia”. Dengan mengambil hikmah relasi antara agama dan negara Pancasila, buku yang tebalnya lebih dari 700 halaman itu perlu digali informasi pentingnya hubungan pendasaran antara bahasa dan negara dimaksud.

Tata letak dasar bahasa Indonesia

Makna Indonesia

telah secara paripurna merujuk pada ciri khas sebuah bangsa. Oleh Soekarno, pemaknaan

bangsa Indonesia kerap dibuat dengan merunut definisi Otto Bauer: “die aus einer Schicksalsgemeinschaft erwachsende

Charaktergemeinschaft”. Franz Magnis menerjemahkannya dengan memadankan pengertian

‘komunitas karakter yang berkembang dari komunitas pengalaman bersama’. Dengan

tegas, ia berkata, “Indonesia adalah komunitas pengalaman bersama”.

Lebih lanjut, Franz Magnis pun bertanya, “Apa

yang membuat keanekaan etnik, budaya, ras, dan agama yang menghuni wilayah

kepulauan Nusantara antara Sabang dan Merauke sampai menjadi satu negara?” Ia mengakui

bahwa bahasa Indonesia merupakan sarana bekerja sama “mendalamkan kesadaran

nasional rakyat Indonesia”. Namun, sebagai bahasa bersama—dalam

pengakuannya—bahasa Indonesia “tidak

meletakkan dasar kebangsaan”.

Memang, perlu kepadaan eksplanatori (expalanatory adequacy) atas peristiwa Sumpah Pemuda 1928 yang mengikrarkan atau menjadikan kebulatan tekad satu bangsa. Peristiwa akbar 17 tahun sebelum Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia itu tentu tidak terjadi di dalam ruang kosong (vakum) tanpa berisi peristiwa kebahasaan sebelumnya sebagai dasar kebangsaan tersebut. Tentu saja, masih ada persoalan teknis dengan pandangan Frans Magnis dan—mungkin—paham dari sebagian besar pembaca buku dalam hal terpilihnya bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia oleh kaum muda (kelas intelegensia Indonesia dalam istilah Yudi Latif) pada saat itu.

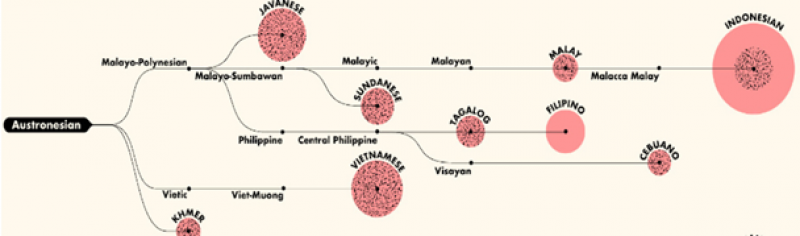

Persoalan teknis dimaksud ialah tata letak dasar bahasa Indonesia. Sebagaimana

terlihat pada gambar di atas (https://www.visualcapitalist.com/100-most-spoken-languages/),

dasar bahasa bersama yang diikrarkan dalam teks Sumpah Pemuda tersebut masih

diletakkan setelah titik pusat peradaban Melayu (Selat) Malaka. Dengan tata

letak seperti itu, bahasa Indonesia (Indonesian)

belum memperlihatkan kedalaman dasar kebangsaan sebagaimana dimaksud dengan uraian

Yudi Latif mengenai pergerakan nasionalisme purba

yang berkembang melewati nasionalisme tua

untuk menuju nasionalisme modern.

Tata letak dasar bahasa Indonesia sudah semestinya mengikuti arah tahapan perkembangan

nasionalisme yang sangat lengkap diuraikan Yudi Latif itu.

Ketika dasar bahasa Indonesia diletakkan pada titik awal bergeraknya nasionalisme

modern, buku Negara Paripurna (baca halaman

143--144) sangat eksplisit menyebutkan asal mula pergerakan sosial itu dari

ujung barat Nusantara di sekitar Aceh, misalnya melalui Kerajaan Samudera Pasai.

Ketika itu, pengaruh Islam “secara cepat meluas ke bagian Timur meresapi

wilayah-wilayah yang sebelumnya dipengaruhi Hindu-Buddha”. Yang juga menarik

untuk dicatat dari buku itu ialah bahwa akselerasi atau percepatan kehadiran

Islam di kawasan Nusantara justru terjadi oleh karena penetrasi kekuatan Eropa,

yaitu kehadiran Portugis pada abad ke-16 dengan Belanda dan Inggris sebagai

pengikutnya.

Aktor utama kekuatan Eropa itu “tidak pelak lagi adalah Belanda”.

Demikan Yudi Latif berkata, sembari menunjukkan fakta historis kedatangan

Belanda dengan adanya armada perdana yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman

pada 1596 dan diikuti oleh operator Serikat Perseroan Hindia Belanda atau Vereenigde

Oostindische Compagnie (VOC) pada 1602. Pergerakan nasionalisme modern dari ujung barat di kawasan Nusantara

yang berkeindonesiaan itu dipelopori oleh perempuan pejuang Aceh. Adalah Laksamana

Malahayati (Keumalahayati), yang gigih berjuang membebaskan bangsanya dari cengkeraman

hegemoni penjelajah atau penjajah asing. Fakta historis kepeloporan

Aceh ini merupakan catatan penting untuk buku Yudi Latif.

Cornelis de Houtman memang tewas di tangan Laksamana Malahayati dalam duel satu lawan satu pada 11 September 1599 di atas geladak kapal armada Belanda itu. Akan tetapi, sebagaimana dipaparkan oleh Suratminto (2012 dalam Maryanto, 2023), Frederick de Houtman dibiarkan hidup dalam penjara selama 26 bulan di Benteng Pidi, Aceh. Di dalam penjara itulah disusun kamus bahasa kerja untuk percakapan sehari-hari dalam bentuk huruf latin seperti ini (https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/artikel-detail/4117/keluhuran-bahasa-indonesia-dan-legasi-malahayati-di-unesco). “Appa bowat pagy hary bankit? Lagy poysa kamoe?” Kamus Frederick de Houtman yang terbit pada 1603 di Amsterdam itu tercatat paling tua dalam perjalanan sejarah pembentukan bahasa Indonesia. Kamus tertua itu menjelaskan tata letak dasar terbentuknya bahasa Indonesia pada masa pergerakan nasionalisme modern.

Rekonstruksi bahasa demi sesama bangsa

Lalu, bagaimana tata letak dasar bahasa

Indonesia pada masa pergerakan nasionalisme purba? Demi sesama bangsa yang

bermaujud Indonesia, bahasa persatuan sebagaimana ikrar Sumpah Pemuda 1928 itu masih

perlu direkonstruksi atau ditata ulang pada dasarnya untuk meletakkan landasan

berpikir tentang negara bangsa yang paripurna ini. Ulasan buku ini hendak

mendukung pandangan “Indonesia bukanlah sekadar kelanjutan

administratif bekas jajahan Belanda” sebagaimana dinyatakan oleh Franz

Magnis-Suseno dalam buku Yudi Latif tersebut. Benar bahwa dasar bahasa

Indonesia pun masih terlalu dangkal untuk menggambarkan pijakan berbangsa yang

satu itu apabila dilihat hanya dari jejak kebahasaan yang ditinggalkan oleh penjelajah

atau penjajah asing.

Jejak historis tersebut—sekalipun penting dan menarik—tentu

belum memadai untuk dijadikan data kebahasaan guna mendeskripsikan bahasa

Indonesia sebagai dasar kebangsaannya. Dengan melakukan pengamatan atau

observasi kebahasaan yang memadai terhadap keberadaan “komunitas pengalaman

bersama” di kawasan Nusantara, kepadaan deskriptif (descriptive adequacy) dapat diperoleh atas fakta bahasa yang

bekerja pada atau dipekerjakan oleh komunitas dimaksud sejak bergeraknya nasionalisme

purba. Atas dasar kebahasaan ini, akan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang

fakta keberadaan bangsa Indonesia yang jauh mendahului keberadaan negaranya.

Untuk memperoleh pemahaman yang amat mendalam, memang perlu ditelusuri petunjuk keberadaan bahasa (persatuan) Indonesia pada setiap titik pusat peradaban manusia Nusantara dari ujung timur hingga ujung barat. Untuk itu, wacana Negara Paripurna telah menuntun pembangunan konteks terkait narasi pergerakan nasionalisme modern dari ujung barat. Dari sini, wilayah Nusantara yang berkeindonesiaan perlu terlebih dahulu dipilah secara tegas perbedaannya dari kawasan yang tak-berkeindonsiaan. Dengan berbasis data kebahasaan, sebagaimana terbaca dari lembar informasi berikut, pemilahan dua wilayah Nusantara tersebut dapat dilakukan lebih tegas.

Dari lembar informasi kegiatan keilmuan antarbangsa itu, data kebahasaan

seperti bentuk dan pilihan kata (Jun bukan

Juni; Julai bukan Juli; Ogos bukan Agustus; dan yuran bukan iuran) dapat diperoleh sebagai bukti

pendukung atas keberadaan Indonesia yang di dalam buku Yudi Latif telah disebutkan

sebagai “komunitas pengalaman [dengan bahasa] bersama”. Kebersamaan yang

mewujudkan sesama bangsa Indonesia itu berbeda halnya dari komunitas bangsa di

negara tetangga, antara lain karena keberbedaan pengaruh asing. Oleh karena

itu, bahasa (asing) Belanda—melalui sistem tata bahasa (ejaan) van Ophuijsen—terbukti

telah ikut berpengaruh besar pada bahasa Indonesia.

Sementara itu, bahasa (asing) Inggris--melalui sistem ejaan Wilkinson—terbukti

telah turut membentuk bahasa negara tetangga Indonesia. Bahasa tetangga itu—walaupun

sangat dekat kekerabatannya dengan bahasa Indonesia—juga merupakan bahasa asing

dan bukan merupakan bahasa daerah bagi komunitas bangsa Indonesia. Ketentuan tiga jenis bahasa itu,

yaitu bahasa Indonesia, daerah, dan asing, telah diatur dalam Undang-Undang No.

24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu

Kebangsaan (Pasal 1). Di antara empat simbol kedaulatan dan kehormatan negara

itu, bahasa Indonesia tampak lebih menunjukkan pengaturan wujud eksistensi

bangsa Indonesia karena begitu lekat dan tak-berjaraknya simbol bahasa tersebut

dengan insan bangsa Indonesia selaku pemilik simbol.

Berikut adalah

ketentuan definisi tiga jenis bahasa tersebut. (1) Bahasa Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bahasa Indonesia adalah bahasa

resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia. (2) Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun

oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia. (3) Bahasa asing adalah bahasa

selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Termasuk dalam kategori bahasa asing

itu adalah bahasa resmi di negara tetangga, baik yang terdekat dengan maupun

yang terjauh dari wilayah Indonesia.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, untuk

mengikuti kegiatan Persidangan Antarbangsa Peristilahan (Perantis) 2024 di

negara tetangga itu, warga negara Indonesia—siapa pun—tidak dapat menulis makalah

ilmiahnya dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah. Untuk mengikuti

kegiatan itu, akademisi Indonesia harus menulis karya ilmiahnya dengan

memanfaatkan bahasa persidangan yang ditawarkan oleh penyelenggara kegiatan

tersebut sebagai bahasa asing. Pemanfaatan bahasa asing itu merupakan bentuk

pengakuan atas simbol kedaulatan dan kehormatan negara lain yang berkelindan

dengan pentingnya pengenalan simbol bahasa (negara) Indonesia.

Selain begitu pentingnya peran beragam bahasa asing itu, dalam rangka

menemu-kenali keberadaan bahasa Indonesia, juga terdapat aneka bahasa daerah yang

tidak kalah pentingnya untuk menelusuri landasan bahasa persatuan ini pada masa

purbanya. Keanekaan bahasa daerah ini dapat dilihat kesamaannya melalui

pembuktian secara empiris, antara lain, dari keberagaman atas ekspresi

kepemilikan -nya dalam bahasa

Indonesia. Keberagaman dimaksud benar-benar ada sebagaimana penggunaan bentuk

kepemilikan ni dalam bahasa Tarfia

dan Tobati di Papua serta bahasa Alor di Nusa Tenggara Timur. Makin kaya

keberagaman itu dengan bentuk ne

dalam bahasa Dubu, de dalam bahasa

Namblong, ge dalam bahasa Gresi, dan gi dalam bahasa Kafoa di Papua (baca

Mahsun, 2010: 199—202).

Semua variasi bentuk bahasa daerah (di) Indonesia merupakan refleksi kontruksi

dari satu sumber bahasa purba *nia dalam hal pengungkap milik (Nothofer,

1990 dalam Mahsun, 2010: 198). Peran bahasa daerah tersebut tentu sangat sentral

dalam merekonstruksi penyangga bahasa negara bangsa ini atas dasar bahasa purbanya,

terutama atas kekayaan bahasa daerah pada ujung timur Nusantara di Papua. Konstruksi

dasar bahasa Indonesia tersebut telah berhasil ditemu-kenali dalam bahasa (purba)

Austronesia atau—lebih lazimnya—bahasa Proto-Austronesia

yang disingkat sebagai PAN yang ditemukan

bersumber langsung dari atau berkerabat dekat dengan bahasa(-bahasa)

Trans-Papua.

Pada hari ini, diketahui bahwa masyarakat/guyub bahasa Indonesia teridentifikasi atas dua kelompok terbesar, baik penutur bahasa-bahasa PAN maupun Trans-Papua, yang terbukti telah mengalami proses baur padu pada masa bergeraknya nasionalisme purba secara kebahasaan. Bahasa Austronesia dihipotesiskan telah hidup sebagai bahasa kerja bersama pada 4.000-an tahun silam. Hipotesis itu baru-baru ini dibuktikan oleh Aron M. Mbete dalam webinar BRIN pada 29 Mei 2024 dengan mengungkap kemiripan/kesamaan bentuk dan makna asal pada kata yang berkerabat dalam bahasa PAN dengan bahasa Trans-Papua.

Dari

informasi yang disajikan dalam pertemuan ilmiah di BRIN itu, percontohan data kebahasaan dapat diambil, antara

lain, dalam bentuk kata one ‘rumah’

pada bahasa Lio di daerah Flores yang mirip dengan kata honey ‘rumah’ di Papua. Kaji-banding kebahasaan pun terbuka untuk

leksikon nama asli (orang dan toponimi) seperti kata wangge yang dapat dibandingkan dengan kata wanggai di Papua. Dalam kaji-banding sejarah bahasa itu, Mbete

mengungkap kembali pandangan Fishman (1968) yang menyebutkan bahwa nasionalisme

kebahasaan di Indonesia disangga kuat dengan keberadaan bahasa daerah beserta

unsur susastranya.

Aron M.

Mbete telah mengonfirmasi adanya relasi kekerabatan para penutur bahasa moyang dari turunan PAN dengan

sedemikian pula dekatnya relasi itu dari turunan bahasa Trans-Papua purba. Menurut hasil kajian Mbete, semua

bahasa yang hidup dan pernah hidup dapat dipastikan “menyatu dengan manusia sebagai makhluk yang berbicara dan bergerak

[bermigrasi] bebas ke mana-mana”. Oleh karena pergerakan atau perpindahan manusia

itu, mafhumlah

rakyat Indonesia merupakan komunitas/masyarakat majemuk dan multi-agama di

belahan bumi yang disebut-sebut sebagai kawasan Nusantara atau—oleh penulis

Barat—secara luas dikenalnya sebagai Hindia Timur atau—lebih spesifiknya—Hindia

Belanda.

Di dalam buku Yudi Latif, dijelaskan pula bahwa apa yang disebut sebagai Nusantara

(yang berkeindonesiaan sebagai satu negara bangsa) adalah sebuah wilayah

geografis dan sosiologis yang pada 8000 Sebelum Masehi sudah melimpah kekayaan

alamnya untuk memakmurkan penghuni bumi. Berlimpahnya kekayaan Nusantara itu menimbulkan

migrasi penduduk melalui kegiatan perdagangan yang mencapai puncak masa tuanya dari

masa pergerakan nasionalisme purba itu pada abad ke-16 ketika pedagang Eropa

memasuki kawasan Nusantara. Pada abad dimulainya pergerakan nasionalisme modern

inilah terjadi transformasi sosial-kebahasaan yang menuju terbentuknya

konstruksi dasar untuk berpikir paripurna tetang tiga jenis bahasa: Indonesia,

daerah, dan asing.

Pada bagian ini telah ditegaskan bahwa demi terwujudnya sesama bangsa

Indonesia, bahasa Indonesia selama masa pergerakan nasionalisme modern perlu

dilihat konstruksi dasarnya dari transformasi sosial-kebahasaan atas bahasa

asing (Arab, Inggris, Belanda, dan lain-lain) yang dibentuk oleh dan—sekaligus—membentuk

bahasa (persatuan bangsa) Indonesia. Sementara itu, bahasa daerah yang dikenal sekarang ini juga

bertransformasi dari landasan bahasa purbanya. Konstruksi dasar kebangsaan itu semuanya

tertelusur dengan narasi pergerakan nasionalisme secara kebahasaan pada masa purba

hingga masa tuanya, tentu dengan sebuah titik temu pergerakan sosial itu di

Barus (sekarang sebuah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah).

Barus

sebagai titik arus balik peradaban

Tiga jenis bahasa—Indonesia, daerah, dan asing—pada abad XXI tengah

dilakukan konsolidasi trigatra bangun bahasa

berdasarkan amanat Undang-Undang No. Tahun 2009. Utamakan bahasa

Indonesia. Lestarikan bahasa daerah. Kuasai bahasa asing. Begitulah rumusan spirit pembangunan nasional

dalam bidang bahasa (negara bangsa) Indonesia dewasa ini pada abad konsolidasi

yang terhitung mulai tanggal ditetapkannya peraturan perundang-undangan itu.

Abad konsolidasi kebahasaan ini berlangsung dalam sebuah arus globalisasi yang—berdasarkan

bacaan Yudi Latif—ternyata peradabannya telah dirintis oleh nenek moyang bangsa

Indonesia.

Dalam buku Negara Paripurna (secara

khusus pada bab ketiga tentang kemanusiaan universal) Yudi Latif memang menyata-tegaskan

bahwa nenek moyang bangsa Indonesia merupakan perintis globalisasi purba (archaic globalization). Arus peradaban

global di Nusantara ditegaskan dalam buku itu prosesnya melalui penjelajahan

samudra dengan kekuatan maritim yang jaya pada saat kontak antar-benua yang berbasis

kelautan. Penulis buku tersebut menyatakan, “Jalur pelayaran Samudra Hindia

[Samudra Indonesia] bukan saja merupakan pusat transaksi perdagangan, melainkan

juga pusat persilangan pengetahuan.” Sebuah titik pusat persilangan dimaksud ialah

kota kuno Barus.

Kota perdagangan internasional pertama di kawasan Nusantara itu layak

dirujuk atas ungkapan Yudi Latif “arus balik: globalisasi di Nusantara”. Dari kota

kuno itulah, terlihat titik arus baliknya dan begitu strategisnya peran bahasa

sebagai penghela (ilmu) pengetahuan ketika ada nilai kebaruan yang masuk ke kawasan

Nusantara yang berkeindonesiaan. Penjelasan Yudi Latif tentang kemanusiaan

universal tersebut telah memerinci adanya nilai budaya dan agama yang dimasukkan,

baik dari India, Arab, Persia, Cina, maupun dari Eropa. Setengah orang dari keturunan

India, Arab, Persia, Cina, dan Eropa itu masing-masing boleh jadi merupakan

warga bangsa Indonesia. Namun, bahasa yang menghela masuknya nilai budaya dan

agama yang mereka bawa ke Indonesia itu tetap mengalami eksternalisasi melalui transformasi bahasa asing pada bangsa

Indonesia.

Sebaliknya, terdapat jalan internalisasi

dalam alam pemikiran Pancasila yang dikembangkan oleh Yudi Latif untuk

membangun konteks wacana Negara Paripurna.

Untuk itu, sejumlah bahasa (tidak kurang dari 718 bahasa)—termasuk di dalamnya bahasa

Melayu, Jawa, dan Sunda—telah mengalami internalisasi

melalui transformasi bahasa daerah dari landasan bahasa purbanya. Dengan menempuh

dua jalan—eksternalisasi dan internalisasi—untuk berpikir tentang negara

Pancasila, prinsip kebangsaan ini menjadi sangat luas karena pada satu sisi

mengarah pada persaudaraan dunia

dengan keluar secara bebas-aktif melalui penguasaan bahasa asing sebagaimana

terbentuknya tradisi budaya bersastra Melayu-Arab oleh sastrawan Barus, Hamzah

Fansuri, pada abad ke-16 (https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/artikel-detail/4147/mengenang-abdul-hadi-w.m.:-dna-sastra-bangsa-indonesia-tertelusur-dari-barus).

Melalui jalan internalisasi dalam prinsip kebangsaan tersebut, pengakuan dan pemuliaan hak dasar warga bangsa Indonesia telah dilakukan secara nyata-nyata dengan melestarikan bahasa daerah. Seturut dengan alam pemikiran Pancasila, untuk menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh, diperlukan landasan yang merupakan prasyarat persaudaraan universal. Ihwal pentingnya landasan persaudaraan yang berkeindonesiaan itu dinyatakan oleh Yudi Latif sebagai berikut.

Jalan internalisasi atas nilai persaudaraan kemanusiaan tersebut membuat Indonesia menjadi negara persatuan kebangsaan yang mengatasi paham golongan dan perseorangan. Persatuan Indonesia yang berasal dari kebinekaan masyarakat Indonesia ini diwujudkan berdasarkan konsepsi kebangsaan yang diekspresikan dengan bahasa persatuan dalam keragaman bahasa daerah dan keragaman bahasa daerah dalam bahasa persatuan, seturut dengan slogan bernegara yang dinyatakan dengan ungkapan ”Bhinneka Tunggal Ika.”

Pada sisi

internalisasi itu, wawasan pluralisme berkembang pesat dalam alam pemikiran

Pancasila yang senantiasa menerima dan memberi ruang hidup bagi aneka

perbedaan, termasuk bahasa daerah yang berbeda-beda, sebagai warisan nenek

moyang bangsa Indonesia. Semua ruang keberbedaan itu terisi dengan nilai

keutamaan satu bahasa kebangsaan Indonesia dan kelestarian segala bahasa daerah

yang ada di wilayah Indonesia. Sekadar untuk

ilustrasi pelestarian bahasa daerah yang tengah berlangsung, sebutlah sekarang

bahasa (daerah) Kaili di Sulawesi Tengah. Bahasa daerah ini merupakan modal sosial untuk kerja

bersama guna menjadikan sesama masyarakat Kaili, antara lain melalui kekayaan

ungkapan/peribahasa seperti nangelo belo ‘mencari baik’ dan belo rapovia belo rakava ‘baik dibuat baik didapat’.

Nilai dasar kehidupan sosial tersebut tentu merupakan karakter masyarakat

daerah Kaili yang setiap warganya diharapkan dapat selalu berbuat kebaikan agar kebaikan pula yang

didapatkan. Atas dasar hasil telaah kebahasaan,

sebagaimana dipaparkan oleh Deni

Karsana dalam webinar BRIN pada 29 Mei 2024, bahasa daerah

itu diketahui berasal dari induk bahasa Austronesia yang berkembang biak dan

tersebar luas dalam subrumpun Melayu Polinesia di

Sulawesi Tengah. Oleh karena fakta kebahasaan seperti itu, jauh sebelum berkembangnya bahasa Melayu-Arab di

Barus pada masa pembibitan bahasa (negara persatuan) Indonesia, bahasa (purba) Melayu

Polinesia dapat dikonfirmasi telah hidup secara berkelanjutan dari bahasa

Autronesia yang dapat direkonstruksi dasar kekerabatannya dengan bahasa

Trans-Papua purba.

Istilah globalisasi purba yang

dikembangkan oleh Yudi Latif tersebut berkesapadanan pengertiannya dengan arah gerakan

nasionalisme purba yang secara kebahasaan telah mencapai titik balik di Barus

ketika konsepsi persaudaraan dunia dalam prinsip kebangsaan itu mulai

berkembang di sana. Pada titik kedalaman dasar kebangsaan itu, persimpangan

dengan jalan eksternalisasi tersebut memberikan petunjuk atas jalan internalisasi

nilai berkeindonesiaan itu—sekali lagi dari perspektif kebahasaan—yang berbalik

arah dalam arus peradaban ke timur pada masa pergerakan nasionalisme modern.

Dari titik

perjumpaan—apa yang disebut oleh Yudi Latif dengan istilah kunci kemanusiaan universal—di Barus, arus

balik peradaban Nusantara yang berkeindonesiaan tersebut mencerminkan transformasi sosial-kebahasaan (bahasa

Indonesia, daerah, dan asing) seturut dengan asas tri-kon dari teori Ki Hadjar

Dewantara: kontinu, konsentris, dan konvergen. Bahasa negara bangsa yang secara

kontinu bertransformasi ini merupakan konsepsi kemanusiaan yang memiliki dasar

atau landasan konsentris atas bahasa purbanya dan berkonvergensi dalam

kesemestaan manusia sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan YME (Allah Swt.).

Dalam wacana Negara Paripurna, sangat

menarik butir demi butir informasi dengan penjelasan Yudi Latif yang

dikonfirmasi oleh M. Dawam Rahardjo pada bagian penutup buku dengan tajuk

“Bagaimana Pancasila Menjadi Islam”. Pada bagian pengantar, Yudi Latif pun telah

terlebih dahulu menjelaskan bahwa buku yang beberapa kali direvisi dan dicetak

berkali-kali itu lahir atas usaha “mendarahi semangat inklusivisme Nurcholish

Madjid dengan mengembangkan pergaulan lintas batas”. Semangat Islam

yang inklusif itu ditemukan denyut pergerakannya lebih awal di kota kuno Barus

sebagai gerbang masuknya agama-agama (di) Nusantara (Tumanggor, 2017) yang

telah membawa hikmah/kebijaksanaan dalam hal bahasa Indonesia, daerah, dan

asing.

Konsolidasi trigatra bangun bahasa—bahasa Indonesia yang diutamakan; bahasa

daerah yang dilestarikan; dan bahasa asing yang dikuasai—merupakan sebuah

gerakan pembangunan nasional dalam aktualisasi nilai Pancasila. Dalam hal itu,

bacaan Negara Paripurna yang

diterbitkan baru-baru ini menjadi semacam “tambang emas” (dalam ungkapan Franz

Magnis-Suseno) untuk menelisik kebaruan realitas sejarah akan keberadaan bangsa

Indonesia yang secara kebahasaan benar-benar telah jauh mendahului keberadaan negaranya.

Pada abad konsolidasi kebahasaan ini sangatlah perlu untuk merunut akar

atau dasar bahasa (persatuan bangsa) Indonesia dari Barus hingga landasan

bahasa bersama ini pada masa purbanya demi Indonesia yang berkemajuan secara

paripurna. Cara berpikir mendasar tentang keindonesiaan itu terasa lebih dipermudah

oleh Yudi Latif dengan terbitnya buku Negara

Paripurna (cetakan kesepuluh) yang telah disambut sangat hangat untuk turut

menyemarakkan perayaan Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan Bangsa Indonesia sepanjang

Agustus 2024.

Nusantara baru; Indonesia maju! ---

Daftar Pustaka

Latif, Yudi. 2020. Pendidikan yang Berkebudayaan: Hostori,

Konsepsi, Aktualisasi Pendidikan Tranformatif. Jakarta: Gramedia.

__________. 2024. Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas,

dan Aktualitas Pancasila (Cetakan Kesepuluh). Jakarta: Gramedia.

Madjid, Nuscholish. 2004. Indonesia Kita (Cetakan Keempat). Jakarta:

Universitas Paramadina.

Mahsun, 2010. Genolinguistik: Kolaborasi Linguistik dengan

Genetika dalam Pengelompokan Bahasa dan Populasi Penuturnya. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar.

Tumanggor, Rusmin. 2017. Gerbang agama-agama nusantara (Hindu, Yahudi, Konghucu, Islam &

Nasran): Kajian Antropologi Agama dan Kesehatan di Barus. Depok: Komunitas

Bambu.

Maryanto

Widyabasa Ahli Madya (Penghayat Trigatra Bangun Bahasa) Badan Bahasa, Kemendikbudristek