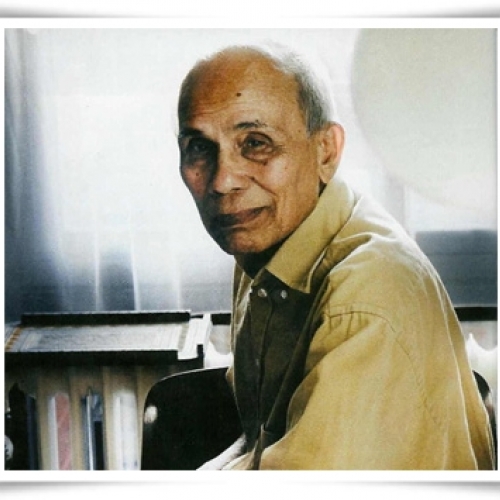

Sitor Situmorang

Pria Batak kelahiran Harianboho, Samosir, Sumatera Utara, 2 Oktober 1924 ini sudah menjadi seorang pemimpin redaksi dari harian Suara Nasional terbitan Sibolga pada saat usianya masih sangat belia, 19 tahun. Padahal, sebelumnya ia sama sekali belum pernah bersentuhan dengan profesi jurnalistik. Sastrawan Angkatan ’45 ini kemudian bergabung dengan Kantor Berita Nasional Antara, di Pematang Siantar. Sejak tahun 1947, atas permintaan resmi dari Menteri Penerangan, Muhammad Natsir, Sitor menjadi koresponden Waspada, sebuah harian lokal terbitan kota Medan, Sumatera Utara. Ia ditugaskan menempati pos di Yogyakarta.

Jika di kemudian hari persepsi tentang diri Sitor Situmorang identik sebagai sastrawan Angkatan ’45 yang kritis, bahkan menjadi susah memilah-milah apakah ia seorang sastrawan, wartawan, atau politisi, agaknya bermula dari kisah sukses besarnya sebagai wartawan saat berlangsung Konferensi Federal di Bandung, tahun 1947.

Hadir bermodalkan tuksedo pinjaman dari Rosihan Anwar, saat itu nama wartawan muda berusia 23 tahun ini begitu fenomenal, bahkan menjadi buah bibir hingga ke tingkat dunia. Ia berhasil melakukan wawancara dengan Sultan Hamid, tokoh negara federal bentukan Negeri Belanda, yang sekaligus menjadi ajudan Ratu Belanda. Sultan Hamid adalah orang yang diplot menjadi tokoh federal untuk memecah-belah keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menja negara boneka dalam wadah negara federal.

Kisah suksesnya bukan sekedar karena berhasil menembus narasumber, Sultan Hamid, melainkan karena materi wawancara itu memang sangat menarik. Sitor menanyakan bagaimana pendapat Sultan Hamid mengenai negara Indonesia dan dijawab oleh Sultang hamid dengan, “Oh, terang republik itu ada, dan tidak bisa dianggap tidak ada”. Esok harinya, isi wawancara itu menjadi headline dan semua kantor berita asing mengutipnya. Peristiwa itu terjadi justru sebelum konferensi resmi dimulai sehingga sudah ada gong awal yang memantapkan eksistensi NKRI.

Menjelang usianya genap 80 tahun, Sitor mempersiapkan perayaan ulang tahun dengan matang. Ia merayakannya di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta. Acaranya, antara lain, pameran puluhan kumpulan puisi dan berbagai dokumentasi tentang kontribusinya dalam peta perjalanan sastra dan politik di Tanah Air. Bahkan, beberapa hari sebelumnya, 27 September 2004, ia memperkenalkan karya-karya puisinya yang belum pernah dikenal orang. Apakah itu barupa puisi karya terbaru atau puisi lama yang sama sekali belum pernah dikenal orang. Maklum, siklus kepenyairan Sitor Situmorang, yang menikah untuk yang kedua kalinya dengan seorang diplomat berkewarnegaraan Belanda, Barbara Brouwer, yang memberinya satu orang anak, Leonard, sudah berbilang setengah abad lebih. Dari istri pertama, almarhumah Tiominar, dia mempunyai enam orang anak, yakni Retni, Ratna, Gulon, Iman, Logo, dan Rianti.

Semenjak tahun 1950-an karya-karya sastranya sudah mengalir ringan begitu saja. Pada tahun 1950-an itu, ia pulang dari Eropa sebagai wartawan, lalu memutuskan berhenti dan bergiat sebagai sastrawan. Kumpulan puisi pertamanya terbit tahun 1953, diterbitkan oleh Poestaka Rakjat, pimpinan Sutan Takdir Alisjahbana (STA). Dia begitu hafal setiap karya puisinya. Malah, beberapa orang sahabatnya sesama sastrawan, seperti almarhum Arifin C. Noor, almarhum W.S. Rendra, dan sastrawan asal Madura Zawawi Imron, menyapanya dengan melafalkan petikan puisi karya Sitor sebagai sapaan salam. Dari lafal petikan itu pula Sitor kenal siapa nama dan identitas orang yang menyapanya.

Beragam karya sastra Sitor yang sudah diterbitkan, antara lain, Surat Kertas Hijau (1953), Dalam Sajak (1955), Wajah Tak Bernama (1955), Drama Jalan Mutiara (1954), cerpen Pertempuran dan Salju di Paris (1956), dan terjemahan karya dari John Wyndham, E Du Perron RS Maenocol, M Nijhoff. Karya sastra lain, yang sudah diterbitkan, antara lain puisi Zaman Baru (1962), cerpen Pangeran (1963), dan esai Sastra Revolusioner (1965).

Esai Sastra Revolusioner inilah yang mengakibatkan Sitor Situmorang harus mendekam di penjara Gang Tengah Salemba (1967-1975), Jakarta tanpa melalui proses peradilan. Ia dimasukkan begitu saja ke dalam tahanan dengan tuduhan terlibat pemberontakan. Selain karena isi esai Sastra Revolusioner yang sarat dengan kritik-kritik tajam, posisinya sebagai Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) periode 1959-1965, sebuah lembaga kebudayaan di bawah naungan PNI, membuat rezim merasa berkepentingan untuk “menghentikan” kreativitas Sitor. Oleh karena itu, ia dengan ringan menyebutkan, “Mungkin karena saya anti-Soeharto saja,” sebagai alasan mengapa ia harus mendekam di penjara Salemba selama delapan tahun. Sampai saat keluar dari tahanan pun, Sitor tak pernah tahu apa kesalahannya.

Pada saat masuk tahanan, Sitor tak diizinkan membawa pulpen atau kertas. Namun, selama berada dalam penjara, Sitor tetap berkarya. “Tidak ada orang yang bisa melarang saya untuk menulis,” ucapnya. Ia tetap teguh untuk berkarya dalam kondisi dan situasi tertekan seberat apa pun. Ia berhasil menggubah dua karya sastra selama dalam tahanan, yaitu Dinding Waktu (1976) dan Peta Perjalanan (1977). Kedua karya itu diluncurkan saat status Sitor masih belum bebas murni, ketika dibebaskan, Sitor masih harus menjalani tahanan rumah selama dua tahun.

Sitor akhirnya memilih menetap di luar negeri, terutama Kota Paris, yang disebutnya sudah sebagai desa keduanya setelah Harianboho. Harianboho, yang terletak persis di bibir Danau Toba nan indah itu, punya arti spesifik dalam diri Sitor. Paris yang megah boleh menjadi desa kedua. Namun Harianboho tetaplah satu-satunya kampung halaman bagi Sitor.

Sejak tahun 1981 Sitor diangkat menjadi dosen di Universitas Leiden, Belanda. Sepuluh tahun kemudian pensiun pada tahun 1991. Selama dalam pengembaraan ia tetap produktif berkarya. Maklum, menulis baginya sudah seperti berolahraga. Jika tak menulis, ia merasa badannya gemetaran. “Kalau tidak menulis badan saya malah gemetaran. Bagi saya menulis adalah olahraga,” ujar pria Batak yang walau lama mengembara di luar negeri, namun masih saja selalu kental dengan logat Bataknya itu. Kekentalan logat ini membuat banyak orang kecele, menilai Sitor sebagai seorang yang berkesan galak dan saklijk, tak ada kompromi. Padahal, ia adalah seorang lelaki tua periang yang jarang mengeluh perihal kemampuan fisiknya yang sudah menua. Pada usai 80 tahun ia masih dengan mudah melewati lantai berundak yang terdapat di kamar tidurnya tanpa bantuan tongkat sedikit pun.

Ia malah menyebut dirinya sudah seharusnya tampil sebagai “Kepala Suku”, jika saja konsep dan sistem tata nilai lama adat Batak itu diberlakukan kembali. Kalaupun istilah dan sebutan kepala suku adat Batak sudah lama dihapus, namun, dalam dunia sastra khususnya Angkatan ’45 Sitor Situmorang tak pelak lagi adalah “Kepala Suku” Sastrawan Angkatan ’45. Bukan hanya karena ia sastrawan Angkatan ’45 yang masih hidup, namun hasil karyanya ikut menunjukkan siapa jati diri dia yang sesungguhnya.

Selama melanglang buana di berbagai negara, antara lain di Pakistan, Perancis, dan Belanda ia menghasilkan beragam karya-karya pengembaraan. Antara lain berupa cerpen Danau Toba (1981), Angin Danau (1982), cerita anak-anak Gajah, Harimau, dan Ikan (1981), Guru Simailang dan Mogliani Utusan Raja Rom (1993), Toba Na Sae (1993). Kemudian, karya sastra esai yang mengetengahkan tinjauan sejarah dan antropologi, berjudul Bloem op een rots dan Oude Tijger (1990) yang sudah diterjemahkan dan dibukukan dalam bahasa Belanda, To Love, To Wonder (1996) diterjemahkan dalam bahasa Inggris, Paris Ia Nuit (2001) diterjemahkan dalam enam bahasa yakni Bahasa Perancis, Cina, Italia, Jerman, Jepang, dan Rusia.

Sejak tahun 2001 Sitor Situmorang kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, Indonesia mengikuti istrinya Barbara Brouwer yang kebetulan mendapat tugas di Jakarta. Walau dua pertiga dari usianya dihabiskannya di negeri orang, para sahabat, kolega, teman sejawat, seniman, sastrawan, dan budayawan lain tidak pernah menganggap Sitor sebagai “anak yang hilang”. Mereka, seperti Adjip Rosidi, Onghokham, Fuad Hasan, Djenar Maesa Ayu, Ramadhan KH, Richard Oh, Rieke Diah Pitaloka, Sitok Srengenge, HS. Dillon, Teguh Ostenrijk, Srihadi Soedarsono, dan Antonio Soriente, tetap menyambut hangat kepulangan Sitor Situmorang. Mereka, menganggap tak beda seperti menemukan teman yang sudah lama tak berjumpa.

Sitor memang mempunyai pergaulan yang sangat luas di mancanegara seperti di Belanda, Jerman, Italia, dan Inggris seluas pengenalan masyarakat Indonesia terhadapnya. Padahal, jika ditelisik jauh ke belakang belajar menulis bagi Sitor berlangsung secara otodidak saja selepas bersekolah AMS di Jakarta. Pilihannya menjadi penulis pun berawal dari keterlibatan dirinya sebagai wartawan Waspada sebuah harian lokal terbitan Kota Medan, Sumatera Utara.

Sebagai wartawan tahun 1950-an ia pulang dari Eropa, kemudian berhenti dan memutuskan diri menjadi penyair. Itulah awal kekreativitasan Sitor Situmorang sebagai sastrawan secara intens. Sebelumnya, tahun 1943 untuk pertama kali ia memang sudah menuliskan sebuah puisi, berjudul Kaliurang dimuat di majalah Siasat pimpinan “Sang Paus Sastra Indonesia” HB Jassin. Sedangkan, kumpulan puisi pertama Sitor Situmorang baru terbit tahun 1953, persis setelah sepulangnya dari Eropa. Ketika itu ia secara kebetulan bertemu dengan Sutan Takdir Alisjahbana (STA), yang waktu itu memiliki penerbit Pustaka Rakjat, lalu menerbitkan kumpulan puisi Sitor.

Sitor adalah salah seorang sastrawan Indonesia yang secara sadar mengatakan diri turut berpolitik. Ketika Waspada menugaskannya menempati pos di Yogyakarta, membuatnya berkesempatan berkenalan dengan “Bapak-bapak Republik”, ini istilah Sitor Situmorang sendiri untuk menyebutkan orang-orang yang dimaksudkannya seperti Bung Karno, Bung Hatta, serta para pimpinan Partai Nasional Indonesia (PNI), telah memperkaya daya juang kreativitas sastranya dengan warna baru politik. Sitor bahkan pernah diangkat menjadi anggota MPRS.

Karya:

Puisi

- Surat Kertas Hijau (1953)

- Dalam Sajak (1955)

- Wajah Tak Bernama (1955)

- Zaman Baru (1962)

- Dinding Waktu (1976)

- Peta Perjalanan (1977)

- Angin Danau (1982)

- Bunga di Atas Batu (1989)

- Rindu Kelana (1993)

- The Rites of the Bali Aga (2001)

- Biksu Tak Berjubah (2004)

- Sitor Situmorang: Kumpulan Sajak (1948—1979)

- Sitor Situmorang: Kumpulan Sajak (1980—2005)

Cerita Pendek

- Pertempuran dan Salju di Paris (1956)

- Pangeran (1963)

- Danau Toba (1981)

- Salju di Paris (1994)

- Kisah Surat dari Legian (2001)

Cerita Anak

Gajah, Harimau, dan Ikan 1981)

Prosa

- Rapar Anak Jalang (1964)

- Drama

- Jalan Mutiara

Sejarah-antropologi

- GuruSamalaing dan Modigliani “Utusan Raja Ram” (1993)

- Toba Na Sae (1993)

Kumpulan Esai

- Marhaenisme dan kebudayaan Indonesia (1956)

- Sastra Revolusioner (1965)

Otobiografi

Sitor Situmorang Seorang Sastrawan “45, Penyair Danau Toba (1981)

Terjemahan ke Bahasa Asing

- Bloem op een rots (kumpulan puisi, 1990)

- Oude Tijger (kumpulan cerpen, 1990)

- To Love, To Wander (kumpulan puisi, 1996)

- Paris la Nuit (kumpulan puisi, 2001)

- Eeuwige Valley (kumpulan puisi, 2004)

Terjemahan dari Bahasa Asing

- Triffid mengancam Dunia (karya John Wyndham, 1953)

- Menentukan Sikap (karya E. Du Perron, 1954)

- Hikayat Lebak (karya Rob Nieuwenhuis, 1979)

Penghargaan

- Hadiah I Sastra nasional 1955/1956 dari Badan Musyawarah Kebudayaan nasional (BMKN) untuk kumpulan cerpen Pertempuran dan Salju di Paris.

- Hadiah Puisi Dewan Kesenian Jakarta 1976/1977 untuk kumpulan Puisi Peta Perjalanan.

Hadiah Francophonie 2003 dari Penutur bahasa Prancis Sedunia.